【臟腑與五行學説】

導言

中醫理論中的「臟腑」[1],是其對人體內臟的統稱,代表著五臟六腑的總和。這套學説是中醫的核心理論之一,自古以來就為中醫大夫提供了診斷疾病的依據。而五行對應五藏的學説,更是這套學説中不可或缺的一部分。

臟腑的基本概念

根據古代醫典《素問》中的《五臟別論篇》記載,「臟」指肝、心、脾、肺、腎(再加上心包,則為六臟),其主要功能是生化和儲存精氣。而「腑」包括膽、小腸、胃、大腸、膀胱和三焦(又稱六腑),其主要功能則是消化水穀和積存精氣。

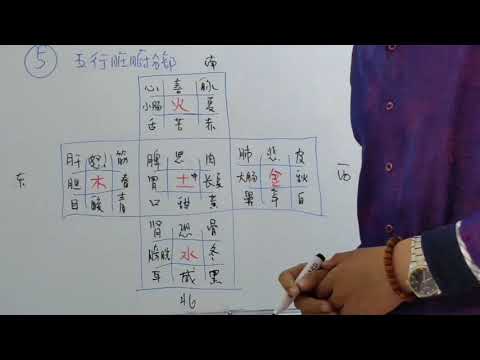

五行對應五藏

古人發現,臟腑與五行元素之間存在著密切的聯繫。《黃帝內經》將五行學説引入中醫,以「肝木、心火、脾土、肺金、腎水」的對應關係來揭示臟腑的特性和功能。這種對應關係並非僅基於人體的解剖結構,而是通過「內視法」這種玄學方法進行探索的。

內視法:發現臟腑五行屬性的玄妙之法

所謂「內視法」,是一種通過內在感知和體驗來探究身體奧秘的方法。古人認為,人體是一座小宇宙,內藏著豐富的氣血和能量流動。通過內視,可以感受到臟腑的運動、氣息變化以及與五行元素之間的共振。這種方法,是中醫診斷中十分重要的組成部分。

五行屬性與臟腑特性

不同五行元素賦予了臟腑不同的特性:

- 木:與肝臟對應,性情疏洩,主生髮和代謝。

- 火:與心臟對應,主宰血液運行和思維活動。

- 土:與脾臟對應,主運化水穀和維持人體的內環境穩定。

- 金:與肺臟對應,主管氣息出入和肅降。

- 水:與腎臟對應,掌管生殖和泌尿功能,也與骨骼和髓海有關。

表裡對立與功能互補

中醫認為,臟與腑之間存在著「表裡對立」的關係,即臟為陰(裡),腑為陽(表),且兩者功能互補、互相制約。例如,臟實(虛)時,腑虛(實),可用瀉腑(補腑)的方法來調整臟腑平衡。

臟腑協調與生命健康

人體中的臟腑是一個有機的整體,相互協調才能維持生命健康。臟腑功能失調,就會導致疾病的發生。中醫通過望聞問切,來辨證論治,根據不同的臟腑疾病表現,採取相應的補虛瀉實等治療措施,以恢復臟腑平衡,達到治癒疾病的目的。

| 五行 | 臟腑 | 特性 | 相應功能 |

|---|---|---|---|

| 木 | 肝 | 疏洩、生髮,主代謝 | 調達氣機,藏血 |

| 火 | 心 | 温暖、主血脈,主思維 | 推動血液運行,主神志 |

| 土 | 脾 | 運化、濕土,主運化 | 消化食物,生化氣血 |

| 金 | 肺 | 清肅、主氣息,主皮毛 | 呼吸氣息,清潔臟腑 |

| 水 | 腎 | 封藏、主生殖,主骨髓 | 儲藏精氣,生產津液 |

五行內臟:人體健康的基礎

五行內臟是指中醫理論中與五行元素相對應的五個重要臟腑:肝、心、脾、肺、腎。它們各自具有獨特的功能,共同維護人體健康。

| 五行 | 內臟 | 功能 |

|---|---|---|

| 木 | 肝 | 疏泄、藏血、主筋 |

| 火 | 心 | 主血脈、藏神 |

| 土 | 脾 | 主運化、生血、統血 |

| 金 | 肺 | 主氣、藏魄 |

| 水 | 腎 | 主水、藏精 |

五行內臟與人體健康

五行內臟的平衡是人體健康不可或缺的。如果某個臟腑失衡,將會對應五行屬性而產生不同的疾病。例如:

- 木(肝)失衡:頭痛、眩暈、情緒不穩

- 火(心)失衡:心悸、心痛、失眠

- 土(脾)失衡:消化不良、腹脹、免疫力低下

- 金(肺)失衡:咳嗽、氣喘、皮膚問題

- 水(腎)失衡:尿頻、水腫、骨質疏鬆

五行相生相剋

五行內臟之間存在著相生相剋的關係,這意味著它們會相互影響和制約。

- 相生:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木

- 相剋:木剋土、土剋水、水剋火、火剋金、金剋木

相生相剋的關係確保了臟腑間的平衡,如果其中一方過盛或過衰,將會影響其他臟腑的功能,導致疾病。

保持五行內臟平衡

要保持五行內臟的平衡,可以採取以下措施:

延伸閲讀…

臟腑- 維基百科,自由的百科全書

搞懂中醫五行陰陽論!一張表看懂五行與五臟的關係-第2頁

- 均衡飲食:攝取五色天然食物,符合五行的營養原理

- 規律作息:保證充足的睡眠,遵循五行作息時間表

- 適當運動:選擇五行對應的運動,促進臟腑健康

- 中醫調理:諮詢中醫師,通過針灸、中藥等方式調節臟腑功能

- 情緒調節:保持情緒穩定,避免極端的情緒波動

五行內臟是中醫理論的重要組成部分,理解和平衡它們有助於維持人體健康,預防和治療疾病。