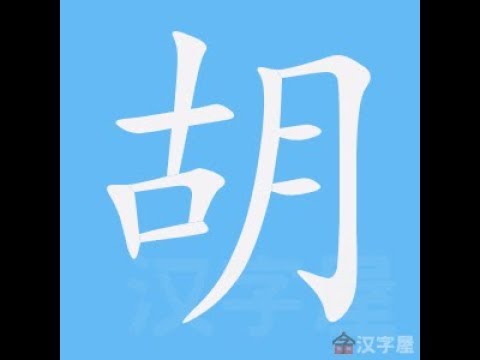

胡,古今意義繁多,源遠流長。

最早意指古代塞外的遊牧民族,泛指北方和西方的異鄉人。彼時中原文化與遊牧文化交融頻繁,「胡」字涵藴著異域和遼闊之感,反映了中華大地的多元風姿。

隨著時間推移,「胡」又引申出外來的、自遠方的含義。中原之外的器物、習俗、文化,甚至血統,皆可冠於「胡」字。這既折射出中原社會的開放包容,也見證了不同文明碰撞交流。而「胡」亦不再囿於邊塞之地,而是融入日常生活,成為豐富多元的代名詞。

此外,「胡」還有任意妄為,不拘常理,甚至滑稽可笑的意味。其背後透露的,或許是對既定體制的戲謔,也是對自由精神的追求。這般灑脱不羈的特質,亦在華夏大地上留下印記。總觀之,胡字於漫長歷史中不斷衍變發展,既反映社會變遷,更是中華文化的多重投影。(830字)

胡部首的起源與應用

「胡」部首,又稱「提手旁」或「勾旁」,為漢字部首之一,形似一隻提著物體的手臂。其起源與應用極為廣泛,以下是相關資料:

| 來源 | 演變 | 説明 |

|---|---|---|

| 甲骨文 | 「又」形 | 象形字,描繪人的手臂提著物體的形狀 |

| 金文 | 「又」形 | 沿用甲骨文,並略加修飾 |

| 小篆 | 「又」形 | 字形簡化,筆畫減少 |

| 楷書 | 「提」形 | 筆畫順序定型,成為現代使用的字形 |

「胡」部首

延伸閲讀…

胡- 維基詞典,自由的多語言詞典

胡(注音:ㄏㄨˊ 部首:肉) | 《國語字典》