五行臟象與中醫臨牀運用

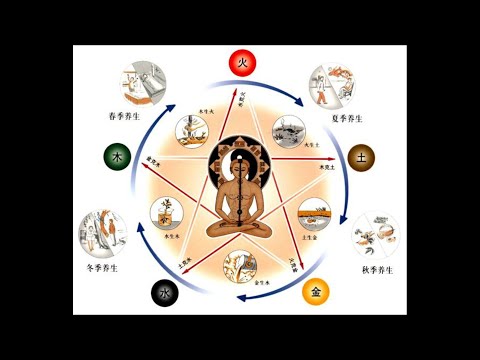

中醫臟腑學説將人體內臟器官分為五臟(肝、心、脾、肺、腎)和六腑(胃、大腸、小腸、三焦、膀胱、膽)。1五臟六腑既相互聯繫,互為表裏,又具有五行屬性,即:

| 臟腑 | 五行屬性 |

|---|---|

| 肝膽 | 木 |

| 心小腸 | 火 |

| 脾胃 | 土 |

| 肺大腸 | 金 |

| 腎膀胱 | 水 |

根據五行原理,五臟六腑的機能活動既有「表裏對立」,又有「生化剋制」的作用。2臟腑的五行屬性分劃,指導中醫臨牀實踐,例如:

– 臟病多虛,腑病多實。3

– 臟實者瀉其腑,腑虛者補其臟。4

《黃帝內經》採用今文經家的五行屬性説法,形成後世中醫傳統。在先秦兩漢時代,五行對應五臟的説法有多種,最終《黃帝內經》確定了肝木、心火、脾土、肺金、腎水的五行屬性。5

內視法探究五行屬性

與現代解剖學不同,古人獲取五臟六腑五行屬性的方法是「內視法」。內視法以太極陰陽、五行八卦為基礎,透過觀想自身內景,體察臟腑之氣的升降盈虛,推導出其五行屬性。6

五行臟象的實踐效驗

中醫藏象學説經過無數臨牀檢驗,證明具有診斷疾病的實用價值。7例如:

- 肝屬木,木性主升發,故肝氣昇發不足則見肝鬱氣滯之證。

- 心屬火,火性主炎上,故心火上炎則見心煩失眠之證。

- 脾屬土,土性主運化,故脾虛不運則見食慾不振、大便溏薄之證。

五行藏象的意義

中醫臟腑學説的五行屬性劃分,確立了人體內器官與五行之間的聯繫。這不僅指導中醫臨牀實踐,還提供了一種獨特的視角,幫助我們從整體觀念看待人體健康,認識人與自然之間的和諧統一。

器官五行與健康

五行學説起源於中國古代,是一種系統性哲學,用來描述宇宙中的萬物,包括人體。五行代表著金、木、水、火、土這五種運行中的能量,它們相互作用、相互影響,構成人體的生理組織和功能活動。而器官則是構成人體系統的重要組成部分,與五行的關係密切,相互影響。

各器官與五行的對應關係

| 器官 | 五行 | 特性 | 功能 |

|---|---|---|---|

| 心臟 | 火 | 熱、向上 | 主血脈、主神志 |

| 肝臟 | 木 | 生髮、疏泄 | 主藏血、主疏泄 |

| 脾臟 | 土 | 中和、生化 | 主運化、主統血 |

| 肺臟 | 金 | 收斂、主氣 | 主呼吸、主宣發 |

| 腎臟 | 水 | 滋陰、主骨 | 主藏精、主水 |

五行與健康

五行的失衡會對器官的健康產生影響,進而影響身體的整體健康。例如:

- 肝火旺盛:表現為易怒、失眠、口苦咽乾等,可能導致肝臟疾病。

- 脾虛:表現為消化不良、腹脹、乏力等,可能導致脾胃機能失調。

- 肺金不足:表現為呼吸急促、咳嗽、氣短等,可能導致肺部疾病。

五行養生

根據五行的原理,可以進行養生保健,促進身體健康。例如:

- 心火旺盛:多吃苦寒食物降火,如蓮藕、苦瓜等。

- 肝氣鬱結:多吃疏肝理氣食物,如玫瑰花、菊花茶等。

- 脾虛:多吃健脾益氣食物,如山藥、紅棗等。

- 肺金不足:多吃潤肺生津食物,如百合、雪梨等。

五行與疾病的預防

五行學説也可以用來預防疾病。通過瞭解器官與五行的對應關係,可以針對性地採取預防措施,避免疾病的發生。例如:

- 心臟保護:定期體檢,保持心血管健康,避免劇烈運動。

- 肝臟養護:避免酗酒,不食用發黴食物,保持肝臟排毒功能。

- 脾胃保健:注意飲食衞生,避免暴飲暴食,定期進行脾胃調理。

- 肺臟防護:避免吸煙、空氣污染,多做深呼吸運動。

五行與器官的關係是一門複雜而有趣的學問。通過瞭解五行與器官的對應關係,以及五行對健康的影響,可以獲得更多的身體養生知識,促進身體健康,避免疾病的發生。

延伸閲讀…

中醫認為五行與身體密切相關,你知道金木水火土對應哪個 …

【中醫小知識- 五行淺談】 | 天明健康館